※本記事には広告が含まれています

想定してる予算内で満足のいく家を建てられるか心配…

建築費・土地代・諸費用を含めてどのくらいの予算があればいい?

自分達の年収や貯金、年齢だと妥当な予算ってどのくらい?

こんな悩みはありませんか?

この記事では、実際に家づくりを経験した私が、

・注文住宅の予算相場

・予算の決め方・注意点

・費用を安くするポイント

について解説しています。

自分に合った最適な予算がわかるので、ぜひ読んでみてください。

60冊以上の家づくり本で勉強した後、一級建築士に外部コンサルを依頼して注文住宅を建てました。

もくじ

注文住宅の予算相場(全国平均/都道府県別)※土地なしの場合

フラット35利用者調査(2024年度)によれば、土地なしの場合の注文住宅の相場は、以下のとおりです。

| 建築費(万円) | 土地代(万円) | 合計額(万円) | |

| 全国 | 3512.0 | 1495.1 | 5007.1 |

| 三大都市圏 | 3479.5 | 1941.5 | 5421 |

| 首都圏 | 3505.6 | 2285.0 | 5790.6 |

| 近畿圏 | 3366.7 | 1826.0 | 5192.7 |

| 東海圏 | 3615.7 | 1359.8 | 4975.5 |

| その他地域 | 3549.1 | 985.0 | 4534.1 |

| 北海道 | 3820.8 | 1112.1 | 4932.9 |

| 青森県 | 3588.2 | 717.5 | 4305.7 |

| 岩手県 | 3128.7 | 657.2 | 3785.9 |

| 宮城県 | 3426.2 | 1287.7 | 4713.9 |

| 秋田県 | 3182.3 | 616.9 | 3799.2 |

| 山形県 | 3296.8 | 794.1 | 4090.9 |

| 福島県 | 3632.7 | 955.8 | 4588.5 |

| 茨城県 | 3552.0 | 817.0 | 4369.0 |

| 栃木県 | 3443.0 | 834.9 | 4277.9 |

| 群馬県 | 3639.6 | 797.5 | 4437.1 |

| 埼玉県 | 3654.4 | 1713.6 | 5368 |

| 千葉県 | 3510.6 | 1483.7 | 4994.3 |

| 東京都 | 3469.4 | 3838.2 | 7307.6 |

| 神奈川県 | 3361.3 | 2551.8 | 5913.1 |

| 新潟県 | 3501.3 | 855.7 | 4357 |

| 富山県 | 3134.4 | 710.3 | 3844.7 |

| 石川県 | 3268.7 | 970.3 | 4239 |

| 福井県 | 3236.5 | 798.3 | 4034.8 |

| 山梨県 | 3620.0 | 866.9 | 4486.9 |

| 長野県 | 4021.2 | 1246.9 | 5268.1 |

| 岐阜県 | 3536.5 | 853.5 | 4390 |

| 静岡県 | 3714.9 | 1205.0 | 4919.9 |

| 愛知県 | 3605.2 | 1775.4 | 5380.6 |

| 三重県 | 3548.3 | 973.5 | 4521.8 |

| 滋賀県 | 3278.9 | 1087.3 | 4366.2 |

| 京都府 | 3364.4 | 1874.5 | 5238.9 |

| 大阪府 | 3161.9 | 2193.1 | 5355 |

| 兵庫県 | 3662.0 | 1827.5 | 5489.5 |

| 奈良県 | 3752.9 | 1548.6 | 5301.5 |

| 和歌山県 | 3455.2 | 849.0 | 4304.2 |

| 鳥取県 | 3215.4 | 708.3 | 3923.7 |

| 島根県 | 3076.1 | 725.3 | 3801.4 |

| 岡山県 | 3593.2 | 1039.3 | 4632.5 |

| 広島県 | 3784.1 | 1427.9 | 5212 |

| 山口県 | 3729.2 | 882.2 | 4611.4 |

| 徳島県 | 3469.0 | 691.9 | 4160.9 |

| 香川県 | 3356.2 | 764.2 | 4120.4 |

| 愛媛県 | 3211.2 | 1113.4 | 4324.6 |

| 高知県 | 3462.8 | 885.0 | 4347.8 |

| 福岡県 | 3727.6 | 1293.1 | 5020.7 |

| 佐賀県 | 3493.3 | 813.1 | 4306.4 |

| 長崎県 | 3347.4 | 996.3 | 4343.7 |

| 熊本県 | 3468.5 | 903.6 | 4372.1 |

| 大分県 | 3553.3 | 881.8 | 4435.1 |

| 宮崎県 | 3755.4 | 882.8 | 4638.2 |

| 鹿児島県 | 3126.1 | 865.0 | 3991.1 |

| 沖縄県 | 3386.7 | 1738.7 | 5125.4 |

家を建てる費用の種類と内訳(建築費用・土地費用・その他)

家を建てる費用の種類と内訳は、以下のとおりです。

| 大分類 | 小分類 | 割合 |

| 建築費用 | 本体工事費 | 約70% |

| 別途(付帯)工事費 | 約25% | |

| 設計料/工事監理料 | - | |

| 建物の諸費用 | 約5% | |

| 土地費用 | 土地代金 | 約95% |

| 土地の諸費用 | 約5% | |

| その他費用 | 住宅ローンの諸費用 | - |

| 雑費 | - | |

| 税金 | - | |

| 維持費 | - |

これらについて、1つずつ解説します。

建築費用:本体工事費

まず、建築費用は、本体工事費と別途(付帯)工事費に分かれます。

本体工事費というのは、建築費用の70%くらいを占める費用で、

・基礎工事

・木工事

・屋根外壁工事

・電気水道工事

・設備工事

・内装工事

などの費用になります。

建築費用:別途(付帯)工事費

一方で、別途(付帯)工事費というのは、建築費用の25%くらいを占める費用で、

・解体工事

・地盤改良工事

・外構工事

・冷暖房設備工事

・照明器具工事

・カーテン工事

・ガス工事

などの費用になります。

本体工事と別途工事の違いは何か?というと、ざっくり言えば、本体工事は、家を建てる上で絶対に必要な工事になります。

一方で、別途工事というのは、必ずしも必要ではない工事になります。

ただし、業者によっては、本体工事に入れるべきものを別途工事に入れて、本体工事費や坪単価を安く見せている業者もいるので、注意が必要です。

建築費用:設計料/工事監理料

設計料というのは、名前のとおり、建物を設計して設計図を作ってもらう費用のことです。

一方、工事監理料というのは、工事が設計図どおりに行われているかどうかをチェックしてもらう費用になります。

設計料/工事監理料は、業者の種類によって扱いが違ってきます。

・ハウスメーカー、工務店:本体工事費に含むことが多い

・設計事務所:本体工事費+別途工事費の10〜15%

まず、ハウスメーカーや工務店の場合は、設計料/工事監理料を本体工事費に含むことが多いです。

一方で、設計事務所の場合は、本体工事費と別途工事費を足した費用の10〜15%くらいを別に支払うことになります。

この部分が、設計事務所とそれ以外の業者との料金面での違いになります。

建築費用:建物の諸費用

建物の諸費用というのは、建築費用の5%くらいを占める費用で、

・地盤調査費用

・建築確認申請料

・水道加入金

・契約印紙代

・登記費用

・地鎮祭/上棟式費用

などになります。

注意点としては、これらの費用は、住宅ローンではなく現金で支払うことが多いので、自己資金を確保しておく必要があります。

土地費用:土地代金

土地代金というのは、土地費用の95%くらいを占める費用で、売られている土地の金額そのものになります。

土地費用:土地の諸費用

一方で、土地の諸費用というのは、土地費用の5%くらいを占める費用で、

・仲介手数料

・契約印紙代

・登記費用

になります。

このうち、仲介手数料というのは、不動産会社に払う手数料のことで、一般的に「土地代金の3%+6万円+消費税」で計算されます。

これらの費用についても、住宅ローンではなく、現金で支払うことが多いので、自己資金を確保しておく必要があります。

その他費用:住宅ローンの諸費用

住宅ローンの諸費用というのは、住宅ローンを契約するときにかかる、

・保証料

・事務手数料

・団体信用生命保険料

・火災保険料

・契約印紙代

・登記費用

などになります。

特に、保証料や事務手数料は、住宅ローンの種類や金融機関によって、大きく違ってきます。

その他費用:雑費

雑費というのは、

・引っ越し代

・家具/家電の購入費用

・近隣あいさつ費用

・職人差し入れ費用

あとは、建て替えする場合は、

・仮住まい費用

・登記費用(滅失)

というのも必要になります。

これらの費用についても、住宅ローンではなく、現金で支払うことが多いので、自己資金を確保しておく必要があります。

その他費用:税金

税金については、

・不動産取得税(1回だけ)

・固定資産税(毎年)

・都市計画税(毎年)

というのがかかります。

このうち、不動産取得税は、家を建てたときに、1回だけ払う税金です。

一方で、固定資産税と都市計画税は、家を所有している限り、毎年支払うことになります。

その他費用:維持費

維持費については、

・水道光熱費(電気、ガス、水道など)

・修繕費(修理、交換、塗装など)

になります。

厳密に言えば、これらの維持費は、家づくりの費用ではありません。

しかし、どういう家を建てるかによって、維持費が大きく変わってきますので、最初に考えておいたほうが良いと思います。

予算別にどんな家が建てられるか?(1千万・2千万・3千万・4千万)

予算別に、どんな家が建てられるかを、

・1000万円台

・2000万円台

・3000万円台

・4000万円台

の4つに分けて、それぞれの特徴をお伝えします。

1000万円台の注文住宅の特徴

1000万円台の予算であれば、

・土地購入+建築:地方、都市部いずれでも✕

・建築だけ:地方、都市部いずれでも◯

・間取りや設備:少し制限が出てくる

といった感じです。

費用のシミュレーションは、以下のとおりです。

| 地方/都市部(建築のみ) | 地方(土地購入+建築) | 都市部(土地購入+建築) | |

| 土地代 | - | - | - |

| 建築費用 | 1500〜1800 | - | - |

| 合計 | 1500〜1800 | - | - |

| 頭金 | 300〜360 | - | - |

| 借入金 | 1200〜1440 | - | - |

| 返済総額 | 1669〜2003 | - | - |

| うち利息額 | 469〜564 | - | - |

| 毎月返済額 | 3.98〜4.77 | - | - |

※単位は万円。頭金は20%、借入金は全期間固定・金利2%・35年返済・元利均等で算出。

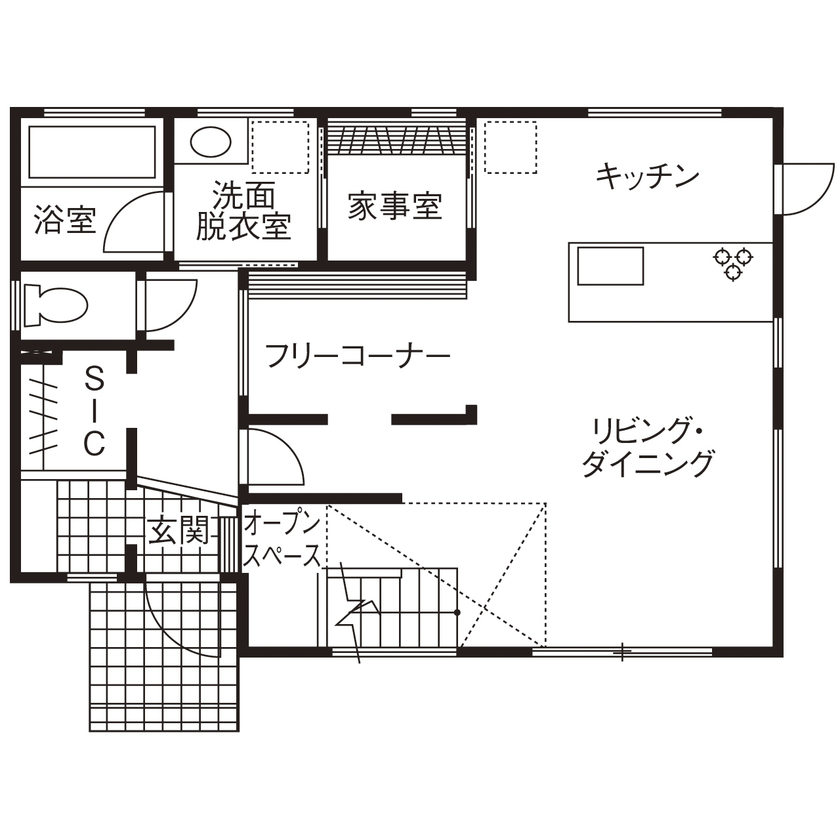

1000万円台の注文住宅の実例としては、以下のような感じです。

・本体価格:1,499万円(47.3万円/坪)

・延床面積:104.95㎡(31.7坪)

・家族構成:夫婦+子ども2人

・建築地域:千葉県

※画像・データはSUUMOより引用

2000万円台の注文住宅の特徴

2000万円台の予算であれば、

・土地購入+建築:地方であれば◯、都市部は✕

・建築だけ:地方、都市部いずれでも◯

・間取りや設備:一般的な要望は叶えられる

といった感じです。

費用のシミュレーションは、以下のとおりです。

| 地方/都市部(建築のみ) | 地方(土地購入+建築) | 都市部(土地購入+建築) | |

| 土地代 | - | 800 | - |

| 建築費用 | 2000 | 1700〜2000 | - |

| 合計 | 2000 | 2500〜2800 | - |

| 頭金 | 400 | 500〜560 | - |

| 借入金 | 1600 | 2000〜2240 | - |

| 返済総額 | 2226 | 2782〜3116 | - |

| うち利息額 | 626 | 782〜876 | - |

| 毎月返済額 | 5.3 | 6.63〜7.42 | - |

※単位は万円。頭金は20%、借入金は全期間固定・金利2%・35年返済・元利均等で算出。

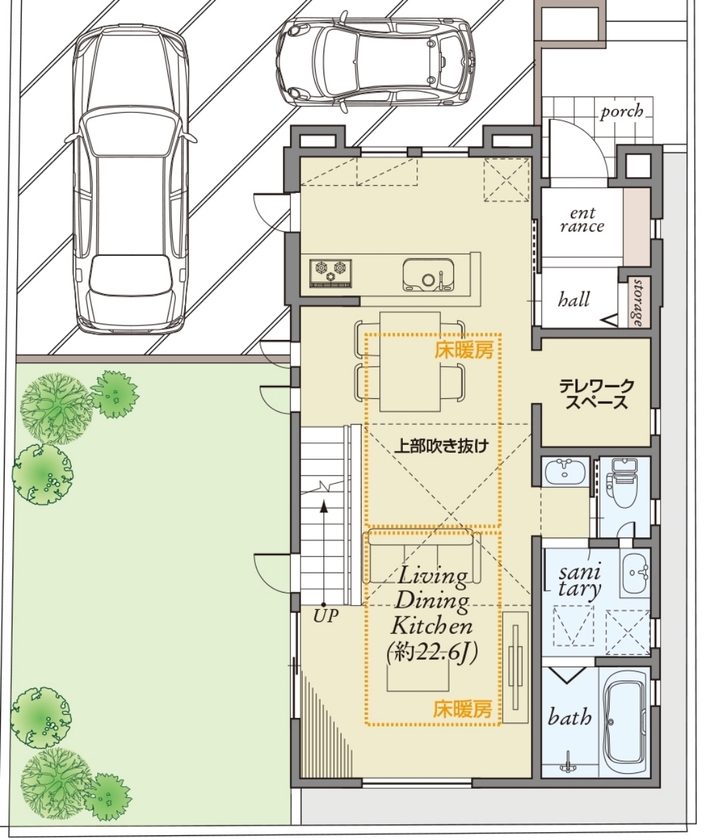

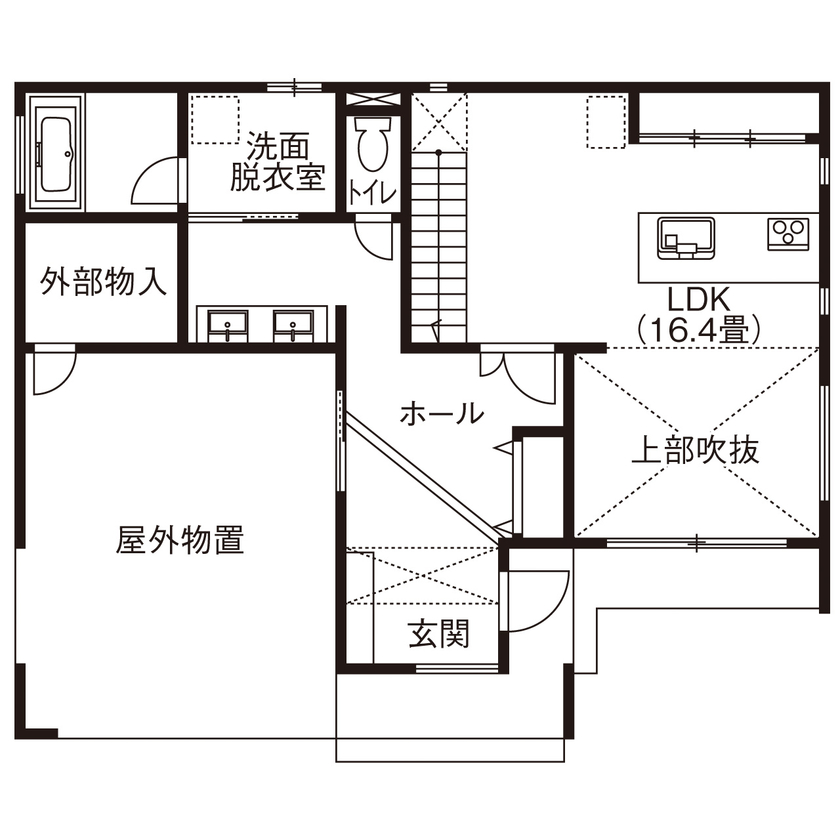

2000万円台の注文住宅の実例としては、以下のような感じです。

・本体価格:2,190万円(74.9万円/坪)

・延床面積:96.78㎡(29.2坪)

・家族構成:夫婦+子ども2人

・建築地域:東京都

※画像・データはSUUMOより引用

3000万円台の注文住宅の特徴

3000万円台の予算であれば、

・土地購入+建築:地方、都市部いずれでも◯

・建築だけ:地方、都市部いずれでも◯

・間取りや設備:一般的〜こだわりの要望を叶えられる

といった感じです。

費用のシミュレーションは、以下のとおりです。

| 地方/都市部(建築のみ) | 地方(土地購入+建築) | 都市部(土地購入+建築) | |

| 土地代 | - | 800 | 1800 |

| 建築費用 | 3000 | 2700 | 2000 |

| 合計 | 3000 | 3500 | 3800 |

| 頭金 | 600 | 700 | 760 |

| 借入金 | 2400 | 2800 | 3040 |

| 返済総額 | 3339 | 3895 | 4229 |

| うち利息額 | 939 | 1095 | 1189 |

| 毎月返済額 | 7.95 | 9.28 | 10.07 |

※単位は万円。頭金は20%、借入金は全期間固定・金利2%・35年返済・元利均等で算出。

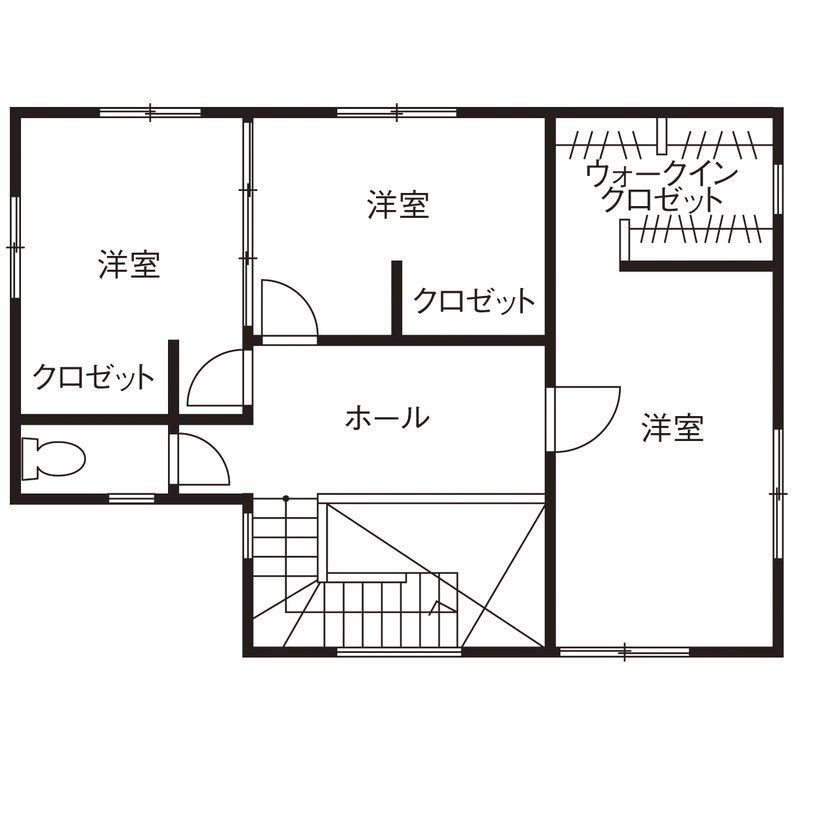

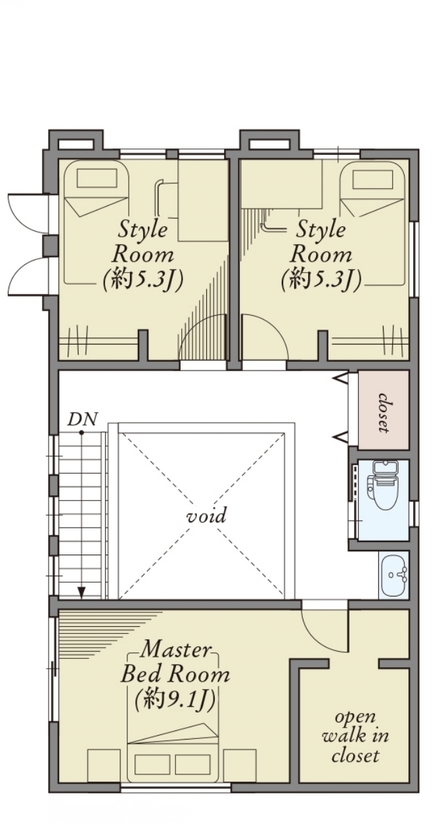

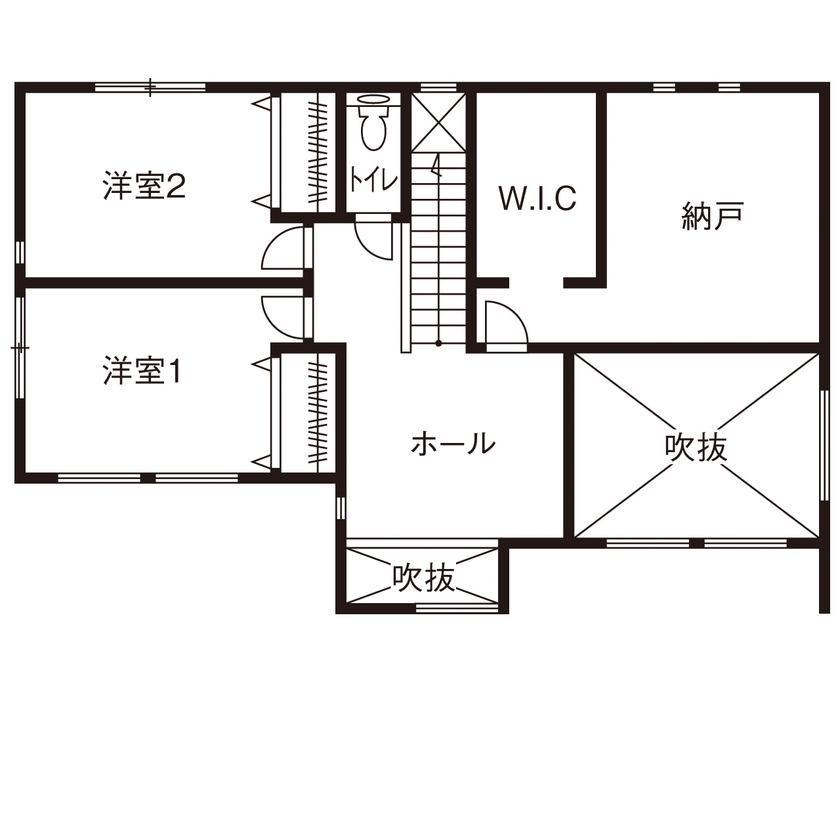

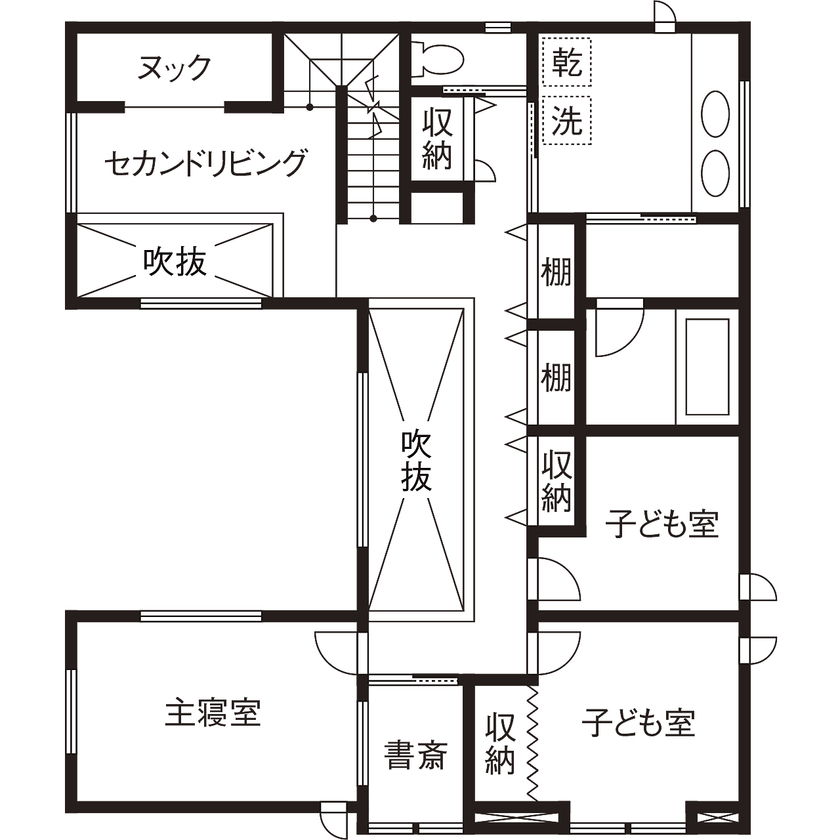

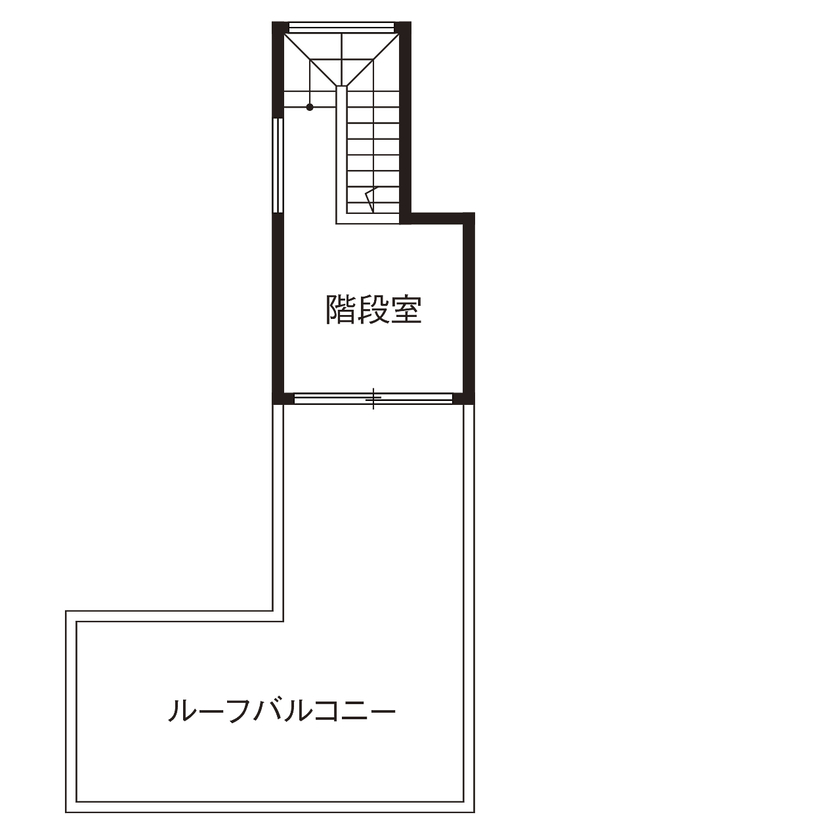

3000万円台の注文住宅の実例としては、以下のような感じです。

・本体価格:3,176万円(71.7万円/坪)

・延床面積:146.57㎡(44.3坪)

・家族構成:夫婦+子ども2人

・建築地域:埼玉県

※画像・データはSUUMOより引用

4000万円台の注文住宅の特徴

4000万円台の予算であれば、

・土地購入+建築:地方、都市部いずれでも◯

・建築だけ:地方、都市部いずれでも◯

・間取りや設備:こだわりの要望を叶えられる

といった感じです。

費用のシミュレーションは、以下のとおりです。

| 地方/都市部(建築のみ) | 地方(土地購入+建築) | 都市部(土地購入+建築) | |

| 土地代 | - | 800 | 1800 |

| 建築費用 | 4000 | 3700 | 3000 |

| 合計 | 4000 | 4500 | 4800 |

| 頭金 | 800 | 900 | 960 |

| 借入金 | 3200 | 3600 | 3840 |

| 返済総額 | 4452 | 5008 | 5342 |

| うち利息額 | 1252 | 1408 | 1502 |

| 毎月返済額 | 10.6 | 11.93 | 12.72 |

※単位は万円。頭金は20%、借入金は全期間固定・金利2%・35年返済・元利均等で算出。

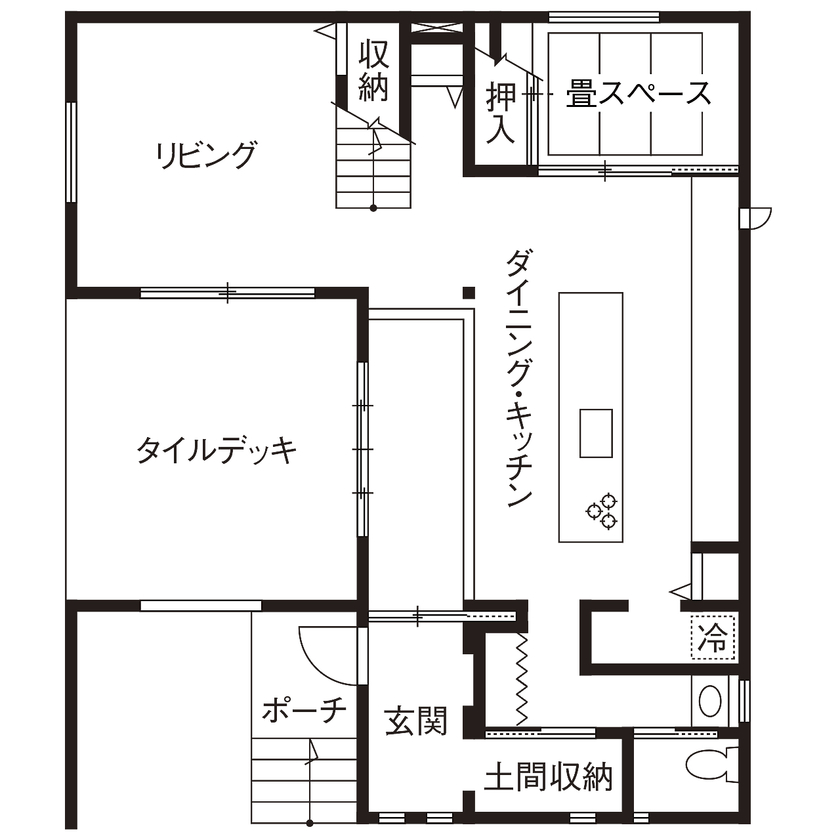

4000万円台の注文住宅の実例としては、以下のような感じです。

・本体価格:4,200万円(81.3万円/坪)

・延床面積:170.96㎡(51.7坪)

・家族構成:夫婦+子ども2人

・建築地域:千葉県

※画像・データはSUUMOより引用

家を建てる予算の決め方と注意点(11ステップ)

家を建てる予算の決め方は、以下の11ステップです。

①毎月の収入を出す

②毎月の支出を出す

③残金と分配を考える

④預貯金と分配を考える

⑤将来の支出を考える

⑥将来の資金を考える

⑦新居の住居費を考える

⑧新居の維持費を考える

⑨ローン返済額を出す

⑩借入可能額を出す

⑪予算を出す

この流れに沿って、注意点も合わせて解説します。

なお、手軽に予算を試算したい人は、以下の記事をご覧ください。

-

-

【マイホーム】家を建てる予算をシミュレーションできるサイト7選【無料】

続きを見る

①毎月の収入を出す

まず、毎月の収入を出します。

収入については、月収の手取り額で考えます。

自営業の人など、月収の金額が変動する人は、最も少ない月の金額を基準にしましょう。

また、賞与がある場合は合計額を12で割って、毎月の手取り額に足します。

さらに、結婚していれば、夫婦それぞれの収入を合計します。

ただし、どちらかが働き方を変える可能性がある場合は、収入が減ったり、ゼロになったときを想定したほうが、より安全だと思います。

そして、最終的な月の収入の合計を出します。

②毎月の支出を出す

次に、毎月の支出を出します。

まず、

・家賃

・駐車場代

・管理費・更新料

などの、現在の住居費を出します。

その後で、

・食費

・水道光熱費

・電話/ネット代

・日用品代

・衣類代

・美容代

・交通費/車関係

・医療費

などを出していきます。

ポイントとしては、支出が多い月もあれば、少ない月もあるので、半年とか、できれば1年くらいの平均の支出額で考えたほうが良いと思います。

そして、最終的な月の支出の合計を出します。

③残金と分配を考える

次に、残金と分配を考えます。

まず、残金については、①で出した毎月の収入から、②で出した毎月の支出を引いて、余った金額を求めます。

そうしたら、その残金の分配を考えます。

具体的には、

・将来のための貯金

・新居の住居費への上乗せ

とで、それぞれにいくら分配するかを考えます。

「将来のための貯金」は、例えば、教育費とか車の購入費など、将来予想される出費のための積み立てということです。

一方で「新居の住居費への上乗せ」は、現在払っている家賃などの住居費にプラスして、新居に回すためのお金ということです。

このそれぞれに、残金をいくらずつ分配するかを考えます。

④預貯金と分配を考える

次に、預貯金と分配を考えます。

まず、預貯金については、現在の銀行口座の残高を名義別・銀行別に全て出します。

また、株や保険などがある場合は、それを現金に換算して、いくらになるかを出します。

そして、全ての合計額を出し、それらの分配を考えます。

具体的には、

・将来への資金

・新居の自己資金

とで、それぞれにいくら分配するかを考えます。

「将来への資金」というのは、例えば、教育費とか車の購入費など、将来予想される出費のための積み立てということです。

一方で「新居の自己資金」は、家づくりの費用のうち、住宅ローンで借りる以外の部分になります。

このそれぞれに、いくらずつ分配するかを考えます。

⑤将来の支出を考える

次に、将来の支出を考えます。

将来の支出については、

・生活予備費

・教育費

・家族旅行

・車の購入費

・老後資金

など、将来予想される出費を考えます。

生活予備費というのは、何らかの理由によって、収入が減少・またはゼロになった場合に備えて、半年から1年分くらいの生活費を確保しておくということです。

これは、どの家庭でも万が一のときの備えとして考えたほうが良いと思います。

それ以外の、

・教育費

・家族旅行

・車の購入費

・老後資金

などについては、家庭によって事情は変わってくると思うので、自分たちに必要な金額を考えるようにします。

そして、最終的な将来の支出の合計額を出します。

⑥将来の資金を考える

次に、将来の資金を考えます。

将来の資金については、

・残金から回せるお金

・預貯金等から回せるお金

をそれぞれ考えます。

まず「残金から回せるお金」は、③で出した「将来のための貯金」を毎月積み立てた場合、20年後にいくらになるかを計算します。

なお、計算は20年後でなくても、25年後とか30年後とか長くてもいいです。

いずれにしても、毎月積み立てるお金の合計が、将来的にいくらになるかを計算してください。

「預貯金等から回せるお金」は、④で出した「将来への資金」と同じものです。

そして、残金から回せるお金と預貯金等から回せるお金を足して、将来の資金の合計額を出します。

この将来の資金の合計額が、⑤で出した将来の支出と比べて、同じかそれ以上であれば、ひとまず将来は問題ないということになります。

⑦新居の住居費を考える

次に、新居の住居費を考えます。

まず、現在の住居費を出します。

これは、②の支出のところと同じ金額になります。

そして、住居費の上乗せの金額を出します。

これは、③の残金の分配のところと同じ金額になります。

最後に、現在の住居費と住居費の上乗せを足して、新居の住居費を出します。

⑧新居の維持費を考える

次に、新居の維持費を考えます。

維持費については、新しい家に住み始めた後にかかる、

・固定資産税

・都市計画税

・修繕費(積立て)

・火災保険料

などの費用を、月額に換算して出していきます。

それぞれの費用が具体的にどのくらいになるのかは、ネットで調べると相場がだいたいわかるので、その金額でOKです。

そして、最終的に維持費の合計額を出します。

⑨ローン返済額を出す

次に、ローン返済額を出します。

ローン返済額については、⑦で出した新居の住居費から、⑧で出した維持費を引いた金額になります。

つまり、住居費に回せるお金から、固定資産税とか修繕費の積立てなどを除いたものが、住宅ローンの返済に当てられる金額ということです。

⑩借入可能額を出す

次に、借入可能額を出します。

借入可能額については、フラット35のサイトでシミュレーションがあるので、それを使います。

▼毎月の返済額から借入可能金額を計算

https://www.flat35.com/simulation/simu_02.html

これに、⑨で計算した返済額を入力します。

なお、シミュレーションを行う際は、

・金利→サイトに掲載されてある最安金利を入力

・返済期間→35年

・返済方法→元利均等を選択

という条件で計算してみてください。

⑪予算を出す

最後に、予算を出します。

⑩で計算した借入可能額と、④で出した自己資金を足して合計額を出します。

もし、両親などから援助してもらえるお金があれば、それも足し合わせます。

そして、それら全ての合計額が「無理のない予算」ということになります。

家を建てる費用をできる限り安くするポイント

家を建てる費用を安くするために最も重要なのは、

相見積もりをして安い業者を選ぶ

ということです。

私の経験談ですが、いくつかの業者に相見積もりをしたところ、最も安い業者と最も高い業者の間で、約1000万円の差がありました。

結局、私は最も安い業者に依頼できたのですが、もし相見積もりをしなかったら、余計に1000万円を払っていたかもしれません。

それくらい、安く家を建てる上で、相見積もりが重要だということです。

ただ、

・1社ずつ業者に会って見積をもらうのは、時間や労力がかかる…

・毎回毎回、同じ話を伝えなければならないので疲れる…

という人も少なくないと思います。

そんな人には、以下のサイトがおすすめです。

▼タウンライフ(PR)

https://www.town-life.jp/home/

このサイトを使えば、複数のハウスメーカーや工務店から、

・間取りプラン

・見積書

を作ってもらえます。

いろいろな業者の提案を比較検討できるので、最も安く建ててくれる業者が見つかります。

サイトの使い方は簡単です。

必要事項をフォームに入力するだけなので、3分くらいで完了します。

無料で利用できるので、使ったことがない人は試してみましょう。